|

からあげチェーン店にてフライヤー洗浄の使用説明をおこないました。 以前はキツイ洗剤でゴシゴシと時間と手間をかけて洗浄されていましたが、今回より時間も手間もかけずフライヤーを洗浄することができると大喜びされていました。 油の臭いもせず感動されていました。 更にフライヤーの周囲の汚れも簡単にベロンと除去でき、以前はスクレーパーで削り取っていたと言われていました。 その他効果で、コスト削減や排水改善などにつながります。 最適なご提案をいたします。 飲食店のフライヤー洗浄前 飲食店のフライヤー洗浄中

飲食店の配管の汚れ、配管からの悪臭を配管洗浄で汚れも悪臭も環境対応型特殊洗浄G-Eco工法で除去。 悪臭の原因は主にタンパク質です。 配管内に汚れが溜まると害虫の発生など衛生上よくありません。 環境対応型洗浄剤で洗浄するので配管の素材などに悪影響を与えることはありません。 配管洗浄と併せてグリストラップ(油水分離槽)もキレイに洗浄。 日々食器洗浄や備品洗浄でオススメの洗浄剤を使用すると配管やグリストラップ(油水分離槽)のメンテナンス回数を削減することもできます。 油が酷いようであればオススメの油吸着マットを浮かべれば完璧です。 グリストラップ(油水分離槽)洗浄前 グリストラップ(油水分離槽)洗浄後 飲食店だけでなく製造業などの工場でも同じです。 飲食店や工場の配管やグリストラップ(油水分離槽)で最適なご提案をいたします。 和風建築の代表でもある「聚楽壁」に発生したカビ除去・防カビ/防菌施工を安心・安全な環境対応型特殊洗浄G-Eco工法にておこないました。 聚楽壁、珪藻土、和漆喰など防カビ効果に優れた天然素材でも、カビの発生条件が整えばカビは生長していきます。 特にこれから梅雨の季節から注意が必要です! カビを除去後、G-Ecoシリーズ水性防カビ・防菌剤で次回の発生を抑制しています。 水性の防カビ・防菌剤のため、溶剤のような嫌な臭いも出ず、屋内でも安心して施工できます。 カビが発生した聚楽壁を安心・安全な環境対応型特殊洗浄G-Eco工法で施工 安心・安全な環境対応型特殊洗浄G-Eco工法は全国で施工が可能です。 お近くの施工販売店様が駆け付けます!! 無料出張デモンストレーションも承っていますのでお気軽にお声がけください。 ※天然素材にハイターやカビ取り剤を使用しないでください。 コンクリートのクラックから遊離石灰が出るエフロレッセンス(エフロ・白華)、 カルシウムスケール・シリカスケール・酸化鉄スケールなどの水垢 コンクリート、コンクリートブロック、タイルや石材などのジョイントから遊離石灰が出てエフロレッセンス(エフロ・白華)という現象が起きます。 鏡、外壁など水のかかる箇所には水垢(スケール)が発生します。 遊離石灰はコンクリート内部の酸化カルシウム等の可溶性物質です。 水垢は炭酸カルシウムなどのカルシウムスケール、ケイ酸カルシウムなどのシリカスケール、サビなどの酸化鉄スケールがあります。 エフロレッセンス(エフロ・白華)、水垢それぞれ違う物質です。 除去するために多く使用されているのは塩酸など強い酸性の薬剤です。 酸性の強い薬剤で除去はできますが、コンクリートなどの素材は大丈夫? 作業する作業員への健康被害は大丈夫? 環境への影響は大丈夫? と考えてしまいます。 水垢のケイ酸カルシウム(シリカスケール)には塩酸や硫酸は効きません× ケイ酸カルシウム(シリカスケール)に効くのは、フッ化水素酸(フッ酸)とフッ化アンモニウムです。 フッ化水素酸(フッ酸)は工業的には重要ですが危険な毒物です。 フッ化水素酸(フッ酸)を主成分にした洗浄剤もありますが、酸性の強い薬剤同様に大丈夫?と考えてしまいます。 そもそも毒物です。 フッ化アンモニウムは、いくつか種類があり、 製剤に少しでも含有していれば劇物。 4%未満であれば劇物扱いにならない。 どれだけ含有されていても劇物扱いにならない。 ものがあります。 ケイ酸カルシウム(シリカスケール)にはフッ化アンモニウムです。 その中でも劇物扱いでない中性フッ化アンモニウム。 エフロレッセンス(エフロ・白華)、水垢それぞれ物質が違うのに素材への影響、作業員への健康への影響、環境への影響などのリスクを極限まで抑え、エフロレッセンス(エフロ・白華)、水垢、汚れのみを除去することができる洗浄剤があります。 原液に中性フッ化アンモニウムを4%含有している『G-Ecoシリーズ環境対応型洗浄剤サビ・水垢』です。 エフロレッセンス(エフロ・白華)、水垢などの除去に最適!! 有限会社ハウスステージ グローバル・エコロジー環境事業部は、2020年10月14日(水)・15日(木)にマイドームおおさかで開催される『大阪勧業展2020』に出展いたします!!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 【展示会名】 大阪勧業展2020 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 【開催場所】 マイドームおおさか 展示ホール1~3F 大阪市中央区本町橋2番5号 ⇒アクセスはこちらをご覧ください。 【開催日時】 2020年10月14日(水) 10時~17時 2020年10月15日(木) 9時半~16時 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 展示内容は、G-Ecoシリーズ環境対応型洗浄剤カビ・ヤニ/油・マルチ/サビ・水垢、環境対応型水性防カビ・防菌剤、アルコール・塩素系でない新型コロナウイルス対策製品を展示予定です。 ブース位置等決まりましたら、お知らせします。 コロナ対策として、アクリル板やフェイスシールドを使用されているところも多いと思われますが、アルコールでアクリル板やフェイスシールドを拭いていませんか?

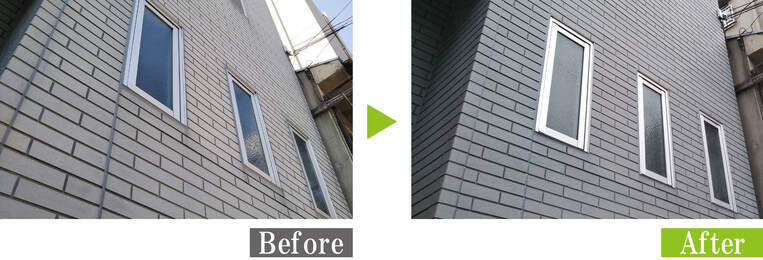

亀裂や傷の原因となります。 アルコールに替わるモノあります! アクリル板やフェイスシールドに亀裂や傷が入りません! しかも、除菌・除ウイルス・抗菌効果あり! 因みに次亜塩素酸水ではありません× 安心・安全にご使用いただけます。 工場、飲食店、商業施設、公共施設、オフィスなど様々な場所でお使いいただいております。 環境対応型特殊洗浄G-Eco工法でビルのサイディング外壁を施工中の風景 築後20年のオフィスビル外壁を環境対応型特殊洗浄G-Eco工法で施工しました。 外壁の素材は樹脂系サイディングで、汚れは水垢とチョーキングでした。 近隣の建物が近接しており、歩道も近いため、洗浄時に水を流すことはNGです。 通常であれば、足場を架け洗浄すると、水も流せ効率も良いのですが、施工面積とコストを考えると今回は高所作業車を使用し施工しました。 外壁洗浄の際、フッ化水素酸(フッ酸)や塩酸などを希釈した水溶液、それらを主成分とする洗浄剤が多く使用されています。 それらを使用すると、どうしても多量の水で洗い流さなければなりません。 また、素材を傷めてしまったり環境に悪影響を及ぼすことさえあります。 今回、G-Ecoシリーズ環境対応型洗浄剤サビ・水垢とG-Ecoシリーズ環境対応型洗浄剤油・マルチを使用しました。 環境対応型特殊洗浄G-Eco工法の場合、多量の水を流さなくても仕上げは水拭きだけ。 素材焼けなどを起こさない安心・安全な環境対応型洗浄剤を使用しているからです。 外壁だけではなく、アルミサッシも窓ガラスも同じ洗浄剤を使用しています。 素材を傷つけたり、環境に悪影響を与えたりすることなく汚れのみを除去します! 因みに高圧洗浄で水垢等を除去できたとしても、それは素材を削っているだけで大切な資産を傷つけていることになると思います。 環境対応型特殊洗浄G-Eco工法でビルのサイディング外壁を施工 環境対応型特殊洗浄G-Eco工法でビルのサイディング外壁を施工 環境対応型特殊洗浄G-Eco工法は無料出張デモンストレーションをおこなっており、全国各地の施工販売店様が駆け付けます! |

|

|

有限会社ハウスステージ

グローバル・エコロジー環境事業部 〒480-1144 愛知県長久手市熊田1202番地 TEL: 0561-42-7673 FAX: 0561-42-6968 |

Copyright © 2021 House stage Inc. All Rights Reserved.

RSSフィード

RSSフィード